Narrare la Storia – Le sfide che ci attendono

Il presente contributo è comparso sul periodico dell’ANPPIA “L’Antifascista”

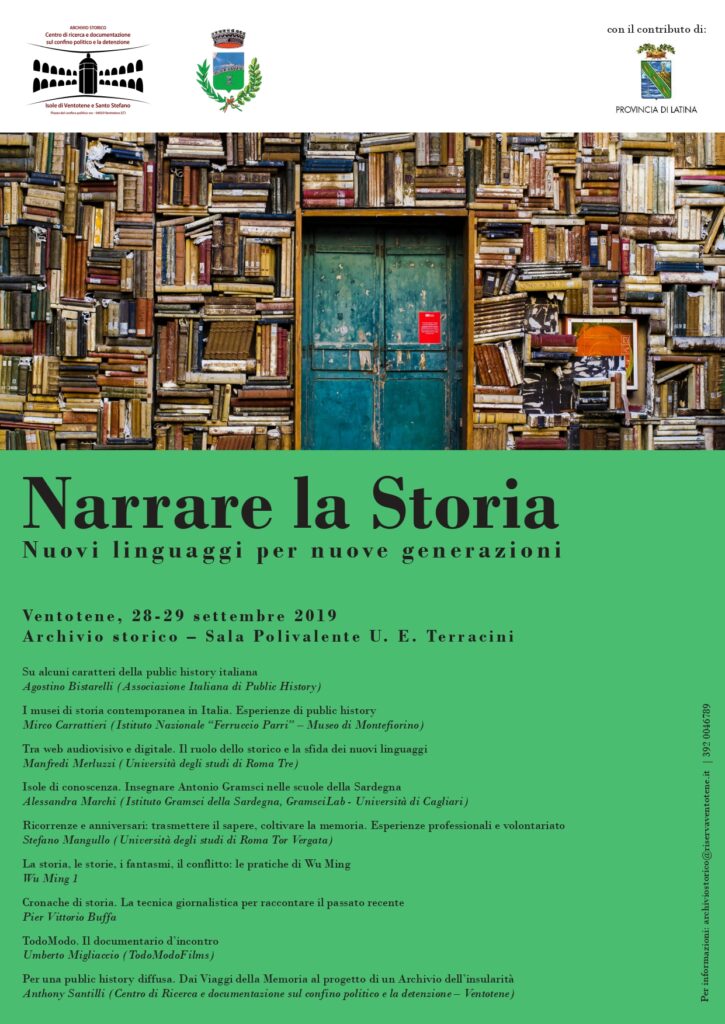

Un seminario di studi promosso dall’Archivio storico del Comune di Ventotene ha cercato di costruire una riflessione condivisa tra “addetti ai lavori” sui nuovi linguaggi che devono essere elaborati per costruire una coscienza storica e politica nelle nuove generazioni. Ecco alcune riflessioni.

Anthony Santilli

..ogni resoconto storico è costruito e non semplicemente “depositato” nelle prove e nei documenti storici, poiché tali prove sono selezionate da qualcuno che le “taglia” in modi diversi, trasformandole in argomentazioni differenti. In questi termini possiamo dire che il passato è una costruzione: gli eventi del passato sono svaniti, e possiamo vederne soltanto gli effetti, le macerie, i documenti, a partire dai quali tentiamo di ricostruire quegli eventi. Ogni ricostruzione, però, è, nello stesso tempo, una costruzione..

Parola di Heyden White. Parole nette, taglienti, che negli ultimi due decenni hanno scosso profondamente l’accademia e che, al contempo, non cessano di alimentare dubbi ma soprattutto riflessioni sulle nuove sfide della Storia, principalmente per due motivi. Da una parte le posizioni dello storico statunitense misero in discussione la “scientificità” della Storia. Riprendendo la distinzione foucaultiana tra discorso e disciplina scientifica (l’uno diverso e lontano dall’altra), e percependo la Storia come discorso egli la allontanava inevitabilmente dalla dimensione prettamente scientifica.

Ogni volta che vogliamo approfondire un determinato periodo o processo avvenuto nel passato ci troviamo di fronte ad una serie di fonti di varia natura (documenti scritti pubblici o privati, testimonianze orali etc.). Sono lì come “oggetti” da consultare, ma in realtà sta a chi si professa storico poi selezionare e fare di quelle fonti un discorso. Selezionare. Che significa citare alcuni documenti, ignorandone altri.

Il discorso quindi è soggettivo, e necessariamente parziale. Se non si rispettano una serie di regole deontologiche della pratica della ricerca storica si rischia di costruire artificialmente discorsi poco attendibili. E veniamo quindi al secondo motivo dell’attualità delle parole di Heyden White. Ovvero alla molteplicità dei discorsi esistenti oggi sul nostro passato.

Assistiamo oggi ad una costante sovrapposizione di narrazioni e linguaggi. Contenitori di informazioni sempre più complessi si sono affacciati sullo scenario pubblico negli ultimi anni parlando, tra l’altro, anche del nostro passato. Che si tratti di un social network che preveda una narrazione basata su frasi di massimo 140 caratteri, o di uno spazio museale di ultima generazione in grado di produrre narrazioni in realtà aumentata poco importa: la percezione della nostra storia ne risulta in entrambi i casi inevitabilmente influenzata.

Questo ci conduce a riflettere non solo sul contenuto del discorso storico, che come abbiamo detto prima deve basarsi sia sulla piena padronanza delle fonti a disposizione che su di una profonda etica della pratica storica. Ci fa comprendere come il concetto di “efficacia” del discorso sia altrettanto importante. Se il “Cosa” vogliamo trasmettere dipende dal discorso prodotto, il “Come” lo facciamo, per capire se abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo è altrettanto importante. La decostruzione e ricostruzione di quelle fonti deve farsi carico di capire le esigenze dei diversi destinatari del discorso storico.

La necessità di una riflessione condivisa

Ecco perché il Centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione- isole di Ventotene e Santo Stefano ha deciso di costruire un momento di riflessione dedicato proprio a queste tematiche. Partire da cosa significhi e implichi “Narrare la storia” oggi vuol dire farsi carico di una responsabilità enorme, ovvero quella di non fermarsi alla semplice indagine conoscitiva per arrivare all’indagine sulla ricettività di quanto è stato “scoperto”.

Questo primo appuntamento, avvenuto il 28 e 29 settembre passati, ha visto l’incontro di soggetti afferenti a varie professioni/discipline che possiamo definire gravitanti attorno alla narrazione della storia. L’idea era quella di mettere a confronto addetti ai lavori che partendo da background diversi, avrebbero potuto tentare di delineare limiti, criticità e soprattutto le sfide che ci attendono nella narrazione della storia. Un discorso ampissimo che abbiamo tentato di delimitare attraverso una precisa domanda. Quali strategie e linguaggi oggi possiamo immaginare per parlare di storia alle generazioni più giovani nella maniera più efficace possibile?

Una domanda che vuole rispondere ad una duplice constatazione.

Da una parte assistiamo ciclicamente all’avanzata di forme narrative revisioniste. Nel ricostruire le ondate revisioniste susseguitesi in Italia a partire dai primi anni del dopoguerra, Angelo Del Boca, nell’Introduzione a una sua curatela dal titolo emblematico (“La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico”) arriva a definire il primo decennio del nuovo millennio come il momento in cui “il fenomeno del revisionismo ha raggiunto i suoi vertici e, speriamo, la fase finale”. Eppure, oggi, a dieci anni dalla pubblicazione di quelle parole, assistiamo ad un Parlamento europeo che approva, a 80 anni dalla seconda guerra mondiale, un documento dal titolo “L’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa”. Un documento che fa un uso politico della storia e della memoria equiparando sostanzialmente comunismo e nazifascismo. Le strategie revisioniste quindi possono essere molteplici, e quelle più pericolose non sono quelle dettate da faziosi e sedicenti storici di parte, quanto quelle armate da partiti e istituzioni che dovrebbero mantenere rispetto alla storia e alla memoria (e alla loro narrazione) un ruolo terzo. La cosa più preoccupante è lo scollamento tra chi effettua ricerca storica su tali argomenti e chi invece ne determina la narrazione a livello collettivo. Il consolidamento di alcune conoscenze dal punto di vista della ricerca storica non ha impedito al contempo la bassissima consapevolezza tra le giovani generazioni di quanto accaduto in Italia e in Europa in quel cruciale periodo.

E veniamo quindi alla seconda constatazione. Se parliamo di Resistenza e antifascismo, è appurato che abbiamo raggiunto un importante livello di consapevolezza scientifica. Questa consapevolezza non ci esime tuttavia dal domandarci: quanto arriva oggi di questa mole di narrazioni scientifiche ad un ragazzo di 18 anni?

Se la conoscenza esiste, e conosciamo il ricettore, il problema risiede negli strumenti adottati per veicolarla. In quei giorni a Ventotene ci siamo quindi confrontati sul ruolo della Public history in Italia e in Europa, sulle nuove sfide degli spazi museali e le strategie ludico-didattiche recentemente adottate per la narrazione di alcuni particolari passati, nonché sulle tecniche proprie al web audiovisivo e al digitale. Riflessioni di carattere teorico che si sono confrontate poi con coloro che sul territorio si sono mossi negli ultimi anni, nelle scuole per esempio, o nei quartieri attraverso azioni più o meno capillari che però rappresentano, se ben studiate, i veri indicatori per costruire inedite strategie di comunicazione. Mai come oggi è necessario mettersi attorno a un tavolo, per riflettere su come cambiare nel breve e medio termine le nostre strategie educative al fine di portare a casa un’inedita coscienza storica e quindi politica. Consapevoli delle esperienze fino ad oggi maturate, è doveroso per chi si occupa da sempre di queste tematiche fare rete affinché nulla venga dato per scontato, e soprattutto spogliandoci dei tabù comunicativi che ci hanno dominato nei decenni passati.